|

ACTUALIZACIÓN

29/06/2009

Visitas

desde: 9 de marzo de 2004

usuarios

online de tu web

| |

LA TORRUCA, EJE CULTURAL DE LA GESTIÓN DEL

TERRITORIO

José María Cantarero Quesada

__________________________________________________

“… de aquellas mujeres serranas

que mermaban el frío de sus hijos taponando con barro, nacido de las cenizas del

carburo, las rendijas de la torruca por las que éste suspiraba cauteloso”

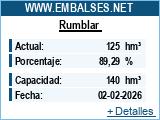

Genéricamente, en conversaciones de carácter

privado, cuando he participado en debates sobre territorio y gestión política,

económica, social o ideológica del mismo, la primera impresión que suelen

transmitirme mis contertulianos es la concepción de un espacio geográfico bajo

la organización de un poder político o económico cuya expresión física se

muestra bajo el cobijo de edificaciones que podemos entender como

sobresalientes. Durante mis años de estudios universitarios esta concepción, en

cierto sentido “elitista”, se fue difuminado gracias a las aportaciones que

profesores, como el Doctor Francisco Contreras Cortés, me hicieron llegar. En

sus estudios sobre el desarrollo de la cultura argárica en el norte de la

provincia de Jaén, grosso modo, venía a concluir que hace cuatro mil años un

territorio, en este caso la cuenca media y alta del río Rumblar, en Sierra

Morena, se encontraba perfectamente organizado bajo la excusa de la obtención y

comercialización del mineral de cobre. La óptima explotación minera de este

espacio geográfico venía condicionada por una compleja organización territorial

que tenía en la existencia de tres distintas tipologías de poblados, muy

especializados funcionalmente, su eje principal: poblados centrales, poblados

mineros y torres vigía. Pero en todos ellos aparecía un nexo común, la

precariedad de los materiales constructivos como componente más sobresaliente.

El desarrollo de mi labor profesional ha impedido, en gran medida, que pudiera

profundizar lo suficiente, y lo que quisiera, en el estudio de la organización

económica del territorio y los paralelismos arquitectónicos y urbanísticos. En

este sentido tengo ya avanzado un estudio de la distribución de la arquitectura

en piedra seca -o a hueso- y sus vinculaciones con aspectos de carácter físico y

económico para gran parte de la provincia de Jaén (Paisajes Dormidos). En este

artículo, sin embargo, vamos a profundizar en un caso concreto, entendemos

capacitado, que nos permita ratificar la ausencia de razones que indiquen la

correspondencia entre edificaciones de carácter “sobresaliente” y la

organización, en este caso económica, del territorio; más aún, vamos a dejar

constancia como una construcción de carácter precario puede condicionar el

proceso económico, social, demográfico y ambiental de un territorio. I.- LA

TORRUCA, primer acercamiento: tipología y distribución territorial Pese a su

ubicación a modo de atalaya, quizá sea uno de los elementos constructivos que de

manera más discreta ha sabido cobijarse en las suaves lomas de la Sierra Morena

giennense. Como decimos, aunque se sitúa en las mayores cotas de esta serranía,

el chozo bañusco o torruca ha logrado pasar desapercibida ya que, de alguna

manera, arrinconada en las mayores pendientes serranas, tierras de naturaleza

poco fértil y clima árido, se fue distanciando visualmente de aquellos

visitantes que realizaban fortuitas incursiones por estos lares siguiendo la red

caminera que surca la zona, por naturaleza pareja a ríos y arroyos. Por otra

parte, el abandono agrario de estas sierras fue anillando de agreste vegetación

natural estas pequeñas estructuras hasta quedar totalmente ocultas a la vista de

cualquier visitante curioso. Sin embargo, siguiendo la cañada real de la Plata

por la Mojonera que desde su homóloga Conquense nos acerca al valle manchego de

Alcudia a enlazar con la Soriana, según ascendemos, podemos apreciar como un

rosario de desvencijados torreones parecen coronar todos y cada uno de los

pequeños cerretes que dominan las tierras bajo el macizo del Navamorquín. Se

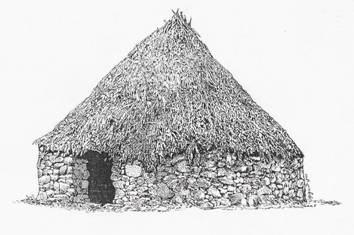

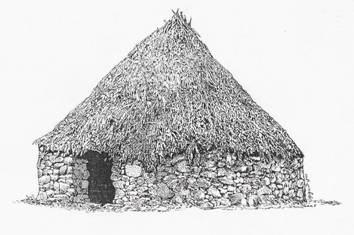

trata de pequeñas estructuras en piedra cuyas principales características son

las que siguen:

Estructura circular,

cuyas medidas se corresponden con las siguientes: Aproximadamente cuatro metros

de diámetro interior (a los que hemos de sumar sesenta centímetros de grosor en

muros). Muro exterior que supera un metro y

veinte centímetros

Estructura circular,

cuyas medidas se corresponden con las siguientes: Aproximadamente cuatro metros

de diámetro interior (a los que hemos de sumar sesenta centímetros de grosor en

muros). Muro exterior que supera un metro y

veinte centímetros

Dehesa de Doña Eva y torruca de Guadarrama

|

de

altura. Apertura en el muro de unos ochenta centímetros de ancho, a modo de

puerta. No presenta ningún elemento adintelado que cierre el vano en altura. En

líneas generales, este hueco presenta una orientación hacia el este, buscando la

salida del sol. de

altura. Apertura en el muro de unos ochenta centímetros de ancho, a modo de

puerta. No presenta ningún elemento adintelado que cierre el vano en altura. En

líneas generales, este hueco presenta una orientación hacia el este, buscando la

salida del sol.En la actualidad sólo

hemos hallado una torruca totalmente integra, que nos permite conocer su estado

originario: Guadarrama (el resto ha perdido el techo de materia orgánica formado

por vigas de encina y ramaje de árboles y arbustos o “monte”). Este hecho está motivado por la continuidad de uso que

hasta hace pocos años ha tenido, debido a la presencia de personas dedicadas a

la obtención de picón o cisco. Pese a su singularidad, está capacitada para

aportarnos suficiente información fidedigna sobre aspectos que podemos aventurar

en el resto pero que hoy han desaparecido, como es la composición de la

techumbre. El techo, cónico, se sustenta sobre vigas de encina hasta una altura

aproximada sobre el suelo de cuatro metros y medio en su parte central. Este

soporte, en realidad troncos de encina sin ningún tipo de trabajo de limpieza,

era encajado, por un extremo, en la parte superior del muro; los extremos

contrarios eran atados entre ellos mediante maromas sustentándose en el centro

de la torruca. Este esqueleto vegetal soportaba distinto monte, principalmente

ramas de “chaparro”, carrasca y lentisco que enmarañaban el hueco entre vigas.

Sobre esta cobertura se situaba otro monte más ligero, mezcla de jara pringosa y

retama. Era norma situar ésta última en la zona superior, presentando las largas

y finas hojas orientadas de arriba a bajo para facilitar el deslizamiento

externo de la lluvia. Este tipo de cubierta, aunque no presenta ningún tipo de

apertura para salida de humos (hogar o lumbre), permite sin embargo la

filtración de los mismos.

arbustos o “monte”). Este hecho está motivado por la continuidad de uso que

hasta hace pocos años ha tenido, debido a la presencia de personas dedicadas a

la obtención de picón o cisco. Pese a su singularidad, está capacitada para

aportarnos suficiente información fidedigna sobre aspectos que podemos aventurar

en el resto pero que hoy han desaparecido, como es la composición de la

techumbre. El techo, cónico, se sustenta sobre vigas de encina hasta una altura

aproximada sobre el suelo de cuatro metros y medio en su parte central. Este

soporte, en realidad troncos de encina sin ningún tipo de trabajo de limpieza,

era encajado, por un extremo, en la parte superior del muro; los extremos

contrarios eran atados entre ellos mediante maromas sustentándose en el centro

de la torruca. Este esqueleto vegetal soportaba distinto monte, principalmente

ramas de “chaparro”, carrasca y lentisco que enmarañaban el hueco entre vigas.

Sobre esta cobertura se situaba otro monte más ligero, mezcla de jara pringosa y

retama. Era norma situar ésta última en la zona superior, presentando las largas

y finas hojas orientadas de arriba a bajo para facilitar el deslizamiento

externo de la lluvia. Este tipo de cubierta, aunque no presenta ningún tipo de

apertura para salida de humos (hogar o lumbre), permite sin embargo la

filtración de los mismos.

Los interiores, muy

sencillos, tenían un suelo de tierra pisada o un humilde empedrado de pizarra

(algo por debajo del nivel externo del suelo buscando mayor frescor en verano).

A modo de alacenas, sólo muestra algunos pequeños huecos en el muro que,

adintelados mediante lajas de pizarra, funcionalmente eran utilizados para

depositar pequeños objetos (su tamaño es muy reducido) o para ubicar elementos

que facilitarán la iluminación nocturna (candil). Adosados a las paredes solían

situarse pequeños catres realizados con troncos de encina fijados a la pared,

haciendo la función de somier recias sogas de esparto. El colchón, de monte,

finalmente era tapado con mantas de lana. Funcionalmente, sirven de cama y silla

en torno al hogar. Los interiores, muy

sencillos, tenían un suelo de tierra pisada o un humilde empedrado de pizarra

(algo por debajo del nivel externo del suelo buscando mayor frescor en verano).

A modo de alacenas, sólo muestra algunos pequeños huecos en el muro que,

adintelados mediante lajas de pizarra, funcionalmente eran utilizados para

depositar pequeños objetos (su tamaño es muy reducido) o para ubicar elementos

que facilitarán la iluminación nocturna (candil). Adosados a las paredes solían

situarse pequeños catres realizados con troncos de encina fijados a la pared,

haciendo la función de somier recias sogas de esparto. El colchón, de monte,

finalmente era tapado con mantas de lana. Funcionalmente, sirven de cama y silla

en torno al hogar.

En el centro

de la torruca, un círculo de piedras hace las funciones de hogar. La mayoría de

las veces se le suministraba carbón o ascuas de una lumbre que ardía en el

exterior, aunque en los días de mayor dureza, necesariamente, la lumbre se

encendía y mantenía en el interior. Sobre este hogar se situaba un omnipresente

caldero colgando de la unión central de las vigas de encina o de un trípode de

hierro hincado en el suelo (pastores trashumantes), que calentaba agua de manera

constante. En ciertos casos, hallamos en el interior, entre las rendijas

formadas por la unión de las irregulares piedras que forman el muro, una especie

de raro revoco –acordémonos que hablábamos de arquitectura en seco o a hueso-.

Consultadas varias de las “anfitrionas” (esposas de pastores casi en todos los

casos) que vivieron en los últimos años de ocupación de este hábitat, parece ser

que está hecho con barro mezclado con la ceniza de carburo (iluminación),

estando destinado funcionalmente a tapar los huecos interiores evitando que el

frío aire del invierno entrara entre las piedras (adelantamos que, orientadas en

cierto periodo de su uso funcional a utilizar los vientos –aventar en la era-,

provocaban unas duras condiciones de vida en las largas noches del invierno

pastoril). En el centro

de la torruca, un círculo de piedras hace las funciones de hogar. La mayoría de

las veces se le suministraba carbón o ascuas de una lumbre que ardía en el

exterior, aunque en los días de mayor dureza, necesariamente, la lumbre se

encendía y mantenía en el interior. Sobre este hogar se situaba un omnipresente

caldero colgando de la unión central de las vigas de encina o de un trípode de

hierro hincado en el suelo (pastores trashumantes), que calentaba agua de manera

constante. En ciertos casos, hallamos en el interior, entre las rendijas

formadas por la unión de las irregulares piedras que forman el muro, una especie

de raro revoco –acordémonos que hablábamos de arquitectura en seco o a hueso-.

Consultadas varias de las “anfitrionas” (esposas de pastores casi en todos los

casos) que vivieron en los últimos años de ocupación de este hábitat, parece ser

que está hecho con barro mezclado con la ceniza de carburo (iluminación),

estando destinado funcionalmente a tapar los huecos interiores evitando que el

frío aire del invierno entrara entre las piedras (adelantamos que, orientadas en

cierto periodo de su uso funcional a utilizar los vientos –aventar en la era-,

provocaban unas duras condiciones de vida en las largas noches del invierno

pastoril).

El

material que forma parte de los muros es piedra de carácter irregular o sillar

descompuesto, recogido directamente del entorno, aunque de distinta naturaleza

según ubicación geográfica y material geológico dominante: En el entorno más

cercano al macizo del Navamorquín domina el granito extraído del mismo (Retamón

o Doña Eva). Según nos alejamos de esta formación geológica, se va haciendo

omnipresente la pizarra (Guadarrama, Malhumo o Barranco Don Juan). En algunos

casos, muy excepcionales, aparecen cuarcita y arenisca (Garbancillares) pero

siempre asociada a uno u otro de los materiales pétreos mencionados con

anterioridad. El

material que forma parte de los muros es piedra de carácter irregular o sillar

descompuesto, recogido directamente del entorno, aunque de distinta naturaleza

según ubicación geográfica y material geológico dominante: En el entorno más

cercano al macizo del Navamorquín domina el granito extraído del mismo (Retamón

o Doña Eva). Según nos alejamos de esta formación geológica, se va haciendo

omnipresente la pizarra (Guadarrama, Malhumo o Barranco Don Juan). En algunos

casos, muy excepcionales, aparecen cuarcita y arenisca (Garbancillares) pero

siempre asociada a uno u otro de los materiales pétreos mencionados con

anterioridad.

Puntualmente, en el exterior de la torruca,

ubicada ésta en un extremo de la misma, aparece una gran era empedrada (casi

siempre con cantos de arenisca, aunque excepcionalmente también aparecen lajas

de pizarra –Valhondo-). Cada una de estas eras se encontraba estratégicamente

situada en el territorio dando sus servicios a un número dispar de torrucas,

según la facilidad de las comunicaciones (Guadarrama). Genéricamente, se

presentan de forma individual, aunque hay casos excepcionales en los que nos

encontramos varias torrucas, a veces mezcladas con estructuras de carácter

rectangular (Santa Amalia-Huerta El Gato). A modo de resumen de esta descripción

tipológica, es necesario subrayar la ausencia de variaciones en los distintos

elementos que configuran este chozo o “torruca”, a excepción de la mencionada

variabilidad en el uso de los materiales pétreos, hecho condicionado de manera

evidente por los afloramientos geológicos. Podemos, por tanto, evidenciar que el

nacimiento y desarrollo de este hábitat constructivo se produce en un momento

muy preciso, bajo un patrón estricto. Es importante poner de relieve que,

habiendo encontrado tipologías similares en otros lares geográficos muy

diversos, algunos en la propia provincia de Jaén (Albanchez de Mágina) y otros

en provincias cercanas como Córdoba, Huelva o Sevilla, sólo hemos hallado la

utilización de esta denominación local en una construcción en piedra seca

distinta. Esta nomenclatura constructiva está vinculada a la Serranía Conquense

y es muy similar a otras construcciones coprovincianas como los caracoles de la

Loma o Sierra Mágina y los chozos de la Sierra Sur (caracterizados por un

cerramiento en falsa bóveda). Recientemente hemos detectado el uso de esta

denominación en tierras pacenses. La fuerte vinculación entre aquel territorio

norteño (Montes Universales) y la Sierra Morena de Jaén a través de los

movimientos de trashumantes merinos, evidencian cierta implicación de esta

actividad económica con el proceso de desarrollo de la torruca bañusca.

Su distribución, por otra parte, está muy

concentrada en un espacio en la margen derecha del río Rumblar o Herrumblar,

como antaño se le llamara. Al norte del núcleo urbano de Baños de la Encina

-villa mariánica ubicada al noroeste de la provincia de Jaén-, en el ámbito

territorial comprendido entre la actual presa del Rumblar al oeste y sur, la

denominada Junta de los Ríos al este (confluencia de los ríos Pinto y Grande,

donde en el río Rumblar hacen aporte sus dos grandes afluentes), y el macizo del

Navamorquín por septentrión. Ajeno a este espacio hay una prolongación hacia el

este, introduciéndose en la llamada dehesa de Navarredonda (chozo de los

Panaderos) que, debido a la actual presencia del embalse de Rumblar, aparece

segregada del conjunto. Se trata de suelos de baja calidad edáfica sobre un

soporte geomorfológico suavemente alomado en el que el material dominante es la

pizarra, aunque con presencia esporádica de suelos graníticos cruzados por vetas

de cuarzo y filones metalíferos en los que domina el mineral de cobre. Aunque no

quedan evidencias de ello, tras varias consultas a la tradición oral, los

mayores del lugar quieren recordar estructuras muy similares en el paraje

denominado Peñón Gordo y Turrembetes, en la zona más occidental del núcleo

urbano enclavado en la loma de la Calera (Baños de la Encina). En este espacio,

destinado fundamentalmente a la extracción de arenisca para la construcción

local, la torruca parece que tuvo como utilidad aspectos vinculados a la propia

actividad cantera.

Asimismo, un barrio de la localidad sigue

recibiendo el sobrenombre de “calle de las chozas”, (actual Santa Eulalia) que,

en la misma línea, parece haber estado constituido por estructuras con esta

tipología constructiva. II.- EL TERRITORIO MARCO, breve historia jurídica y

económica El territorio dominado por las torrucas se corresponde con aquel

espacio geográfico que, tanto en las Ordenanzas Municipales de Baños de la

Encina de 1742 como en el Catastro del Marqués de la Ensenada, es señalado como

dehesas cerradas o acotadas de la Villa. Son tierras tradicionalmente destinadas

a uso como pastadero invernal del ganado merino venido en trashumancia desde los

Montes Universales (Cuenca, Teruel y Guadalajara) a través de la Cañada Real

Conquense. Esta actividad dejaba cuantiosas ganancias a las arcas de la

Corporación local mediante el pago de arriendo de los pastos. “... y los

herbages de Navamorqui, Navarredonda, Llano y Corrales lo estan para el ganado

merino, enprecio de estas quatro de dos mil y quinientos reales”. Este

territorio coincide con aquella “defesa cerrada de Navamorquina” que ya Alfonso

X El Sabio donara para su disfrute a los vecinos de Baños allá por el S. XIII,

fuero que sería ratificado por monarcas posteriores como los propios Reyes

Católicos. “Por facer bien y merced al Concejo de Baños, dóles y otórgoles la

defesa de bellota y de yerba que an, que les a donado el Rey don Alfonso mío

padre, que la hayan defesada de aquí en adelante, assí como la ovieron el tiempo

del Rey mío padre, según dize la Carta que ellos tienen a esta sazón. E mando e

defiendo firmemente que ningunos pastores nin vaquerizos nin otros ningunos non

sean osados de entrar nin meter ganados en aquella defesa”

En la actualidad, este territorio da cobijo a

varias fincas que combinan un uso principal ganadero (básicamente toro de lidia)

con el cinegético, entre las que tienen cabida Garbancillares, Los Llanos, Santa

Amalia, Dehesilla, Navamorquín, El Retamón, Doña Eva, Monasterios y El Quinto.

Sin embargo, para ser justos con la historia y no distorsionar el territorio

(como ahora lo hace el embalse del Rumblar, creando fronteras donde no las ha

habido nunca), habría que introducir otras que también formaban parte de

aquéllas cuatro dehesas “madre” en la que se segregó la dehesa medieval de

Navamorquina (Navamorquín, Navarredonda, Llano y Corrales), como Barranco la

Yegua, Atalaya y Navarredonda. Como decíamos, se trata de un ámbito geográfico

caracterizado por sus escasas cualidades agronómicas debido al material

geológico que le da cobijo y los suelos derivados, en el que la encina y su

cohorte (brezo, madroño, jara, romero, cantueso, etc.) son la cobertura vegetal

dominante. En zonas de mayor humedad aparecen especies arbóreas como alcornoque,

quejigo y roble melojo. Sin embargo, pese a su escasa capacidad agraria, tras

los continuos episodios bélicos acaecidos entre castellanos y musulmanes que

jalonaron el inicio del S. XIII, inmediatamente superada la histórica batalla de

las Nava de Tolosa (1212), fue intensamente explotado bajo un complejo sistema

económico, amparado en el carácter comunal de estas tierras. En el territorio,

su más evidente expresión la tuvo en un elemento constructivo del que aún

tenemos evidencia: la torruca. Veamos un poco de la historia local. En el S.

XIII, los vecinos de la aldea de Baños, bajo jurisdicción del Concejo de la

ciudad de Baeza, estaban exentos de cargas por el usufructo de esta dehesa de

Navamorquina gracias al privilegio otorgado por Alfonso X. Con posterioridad, en

el primer tercio del S. XVII (1626), acaeció la compra del término de la villa

al rey Felipe IV por parte de todos los vecinos. Ello supuso la segregación de

la ciudad de Baeza, la construcción de un término municipal propio y la

conversión de todas las tierras del término en propiedades del Común (en teoría,

ya que en la práctica los regentes del nuevo Concejo iniciaron un proceso de

apropiación ilícita de las tierras más fértiles ubicadas en los Ruedos de la

villa -Huertas- y las tierras de labor inmediatas al Camino Real de Andalucía

–Campiñuela-). En este momento, cuando se configura el término histórico de la

villa de Baños de la Encina, el concejo local, igual que ocurrió antes con la

dehesa cerrada de Navamorquina, quedó exento de pago por su usufructo. Es ahora,

cuando se obtiene mayor cantidad de tierras en régimen del Común, el momento en

el que la antigua dehesa cerrada, las ahora cuatro dehesas de Navamorquín,

Navarredonda, Llano y Corrales, quedan restringidas a los aldeanos durante el

periodo anual que eran ocupadas por las mesnadas merinas trashumantes.

“Assimismo ordenamos que los ganados de vezinos de esta Villa de qualesquiera

espezie que sean no entren en las Deesas acotadas Zerradas deste termino en las

de Navarredonda, Llano, Corrales y Navamorqui (que son de Ymbernaderos de

Ganados Merinos), desde el dia del Señor de San Miguel veinte, y nueve de

Septiembre asta veinte, y cinco de Marzo del año suzesivo ...” Es en este S.

XVII, al producirse la apropiación ilícita de las tierras del valle (Campiñuela)

por los regentes del Concejo Local favoreciendo la intensificación agraria de

éste, así como la introducción de nuevos cultivos (olivar), cuando se propulsa

el desarrollo agrario de un ámbito territorial en el que hasta entonces era

inédito: lo que se conoce como sierra baja, es decir nuestra antaño “defesa

cerrada o âcotada”. El nuevo uso económico de estas dehesas se desarrolla

mediante un complejo sistema en el que se alternan en el tiempo usos selvícolas,

agrícolas y pastoriles; habiendo, a lo largo y ancho del año, una alternancia en

el origen territorial de las personas que hacen uso complementario de este

territorio: los ahora habitantes de la villa y los “serranos” trashumantes.

Entendamos lo hasta ahora narrado. Cuando en el S. XVII todo el término

municipal de la villa de Baños pasa a ser “Bien del Común de los Vecinos”, se

desarrolla un doble proceso; desde la vertiente jurídica, las tierras del valle

comprendidas entre el Camino Real y el núcleo urbano, en teoría comunales, en la

práctica pasan a ser utilizadas en exclusividad y propiedad por la oligarquía

asentada en el Concejo regente de la Villa (la muestra más evidente son las

huertas amuralladas aún vigentes al sur de núcleo urbano -huerta Zambrana-).

Desde la vertiente económica, se desarrolla en el valle un pujante proceso de

implantación del olivar, paralelo a la intensificación agrícola de la dehesa

boyal o de “Navamorquina”, ahora ya segregada. Así lo demuestra el crecimiento

vertiginoso de industrias de molienda, tanto aceiteras como cerealísticas

-incluso se llega a construir un molino de viento al modo manchego-,

“Asimismo hay, dentro de la poblazión de esta

villa, veinte y dos molinos de azeite con veinte y quatro piedras; y extramuros

quatro casas de campo molinos de azeite con seis piedras; ...”. y la

especialización de la Sierra Alta en usos económicos de carácter comunal,

subsistencial y autoconsumo (leña, caza, recolección de productos silvestres,

etc.). La intensificación del uso económico de la dehesa se realiza bajo un

complejo sistema agronómico denominado roza de cama, que tendrá en la torruca su

eje organizativo y su expresión cultural en el territorio. “Y por quanto

mediante la cortedad de Campiña de este termino es preziso ê indispensable a los

Vezinos de esta Villa el recurso para sembrar â la tierra montuosa rozarla, y

quemarla pues sin este beneficio no pudiera subsistir este Pueblo para que este

se execute sin que el comun experimente daño en el destrozo de los Arbolados,

ôrdenamos, y mandamos que cualquiera Vezino de esta Villa que en fuerza de su

privilegio y de esta prezision pretenda o intente hazer rozas para sembrar pida

antes â esta Villa Junta en su Ayuntamiento Lizencia con exprezion del sitio

donde intenta hazerla, y de la extenzion, y cavida que ha de tener para que

informada la Villa de la Calidad de la tierra pueda zeñir la Lizencia â el modo

que mas convenga ô bien sea dandola para que se execute la roza sin resevar

Arvol alguno por contemplar no ser apreziable, ni Criaderoô bien con la reserva

de los Arboles que puedan ser frutiferos, sin que por esto se entienda

perjudicar el derecho, y Libertad que los Vezinos tienen por Real Privilegio de

todos los Aprovechamientos, del sitio, y termino privativo, ...”. III.-LA ROZA

DE CAMA, modelo agrícola de explotación del territorio A lo largo del S. XVII,

la oligarquía local había ido acumulando capital procedente del usufructo de las

fértiles tierras más inmediatas al núcleo urbano en su vertiente sur (cereal y

productos hortícolas). Tierras, por otra parte, que eran las de mayor calidad

edáfica y mejor acceso tenían a los veneros acuíferos del sustrato geológico.

Este enriquecimiento, junto a la viabilidad comercial que el Camino Real

proporcionaba -serpenteaba bajo la Villa camino del principal puerto indiano:

Sevilla- y el control político del Concejo ya desde este mismo S. XVII, propició

la masiva introducción del cultivo de matas de olivar. Este proceso salpicó el

Camino Real, a su paso por la Villa, de grandes caseríos/almazaras -Salcedo,

Manrique, Mendoza, Benalúa- que se instituyeron como centros neurálgicos para la

organización de esta nueva producción agraria. El inmediato déficit cerealístico

por la reducción de tierras destinadas a este nuevo uso, se saldó con la

intensificación agrícola de las tierras serranas más inmediatas, al norte del

núcleo urbano, una vez superado el río Rumblar: la dehesa cerrada de

Navamorquina. Hasta este momento estas tierras habían estado destinadas

exclusivamente a pastadero, en menor cuantía e intensidad por las gentes de la

villa (agostadero y montanera para cerdo), pero de manera más intensa por

ganaderos merinos trashumantes, principalmente del ámbito de la serranía

conquense, pero también de otras sierras de la provincia de Jaén como Mágina y

Segura; aunque secundariamente se había obtenido caza y leña. A partir de este

momento el sistema agronómico necesita mayor complejidad para dar respuesta a

las nuevas demandas de la población local: se implantará lo que la población

local denomina roza de cama. Se trata de un sistema que, teniendo como punto de

partida la baja calidad edáfica de los suelos y la benignidad climática

invernal, sabe sacar el máximo rendimiento a estas tierras, favoreciendo la

evolución desde un monte cerrado mediterráneo a un espacio claramente adehesado.

“ ... para hazer la roza, que llaman de cama, la que executan los vezinos desta

Villa, talando, y quemando el monte bajo de dichas tierras. Cuias cenizas las

venefizian para su produzion.(...) Y en las que se haze la roza de cama,

quemando el monte, conzivo benefizio de las cenizas quedara de sexta calidad y

produze trigo, con la intermision de veinte o mas años respecto a que es

precisso crie nuevo monte, para volber a hazer dicha roza, y quema, para poder

sembrarla.” Este modelo de explotación agrícola muestra tres fases bien

diferenciadas que vienen a constituir un ciclo de una duración aproximada de

veinte años: “… Y veinte de hueco, por lo que toca a Roza de cama, hasta que

otra ves, assi unas como otras tierras, con el veneficio del nuevo Monte, se

proporcionan para otra sementera; …” 1. Inicialmente son los carboneros o

piconeros locales los que tras cortar o rozar el monte (hasta entonces el monte

simplemente era quemado para la consecución de pastos), mediante una incompleta

combustión, obtenían carbón y picón. En líneas generales, la encina y el brezo

de mayor tamaño era destinados para fabricar carbón; de la jara y otros pequeños

arbustos como el lentisco, se obtenía picón o cisco. Estas gentes fueron los

primeros constructores de torrucas. Aunque en algunos casos fueran pastores,

aquéllos serían también sus últimos moradores.

2. Tras la roza y quema del monte, serán los

agricultores los que les sucederán obteniendo cereal de estas tierras

enriquecidas con las cenizas de la quema -principalmente trigo, avena y cebada-.

Esta actividad, debido a los raquíticos suelos serranos, no se alargaba más de

dos o tres años. En esta segunda fase de constitución del sistema es cuando se

construirían, de manera selectiva, las primeras eras para trillar y aventar el

cereal. No será en un primer momento, segunda mitad del S. XVII, cuando el

crecimiento constructivo molinero, en su mayor concepción, se acentúe. Será con

el nuevo siglo XVIII cuando esta actividad denote un aumento importante, sobre

todo en su vertiente hídrica para molienda de cereal, a destacar los de Valhondo

en el Rumblar o los de la Picoza cercanos a la desembocadura del río Grande en

el Rumblar. Como ya comentamos anteriormente es el momento en el que, debido a

la cercanía e influencia cultural manchega, se edifica el molino de viento del

Santo Cristo. Posiblemente, otra estructura serrana que aparece diseminada por

todo el territorio pertenezca a este periodo. Se trata de pequeños hornos para

cocer pan, exentos, cuya bóveda de ladrillo y revoque en barro se asienta sobre

una base de piedra. “Dijeron: (…hai dos molinos arineros con dos piedras cada

vno, que muelen con el agua del rio Errumbrar desde primero de Noviembre, hasta

ultimos de Maio (…), y que entre la mojonera de este término y del de la villa

de Baylén hai otro molino de una piedra (el que siempre se ha tenido por de

dicha villa), que muele con agua del citado rio Errumbrar (…). Y que en este

término y en el mismo río ha avido otros dos molinos …” 3. La tercera fase es

aquélla en la que, una vez abandonados los cultivos por su escasa productividad,

hacen su aparición los ganaderos. Ahora habrá una utilización parcial de estas

tierras, a modo de pastadero para sus animales (principalmente ganado merino).

Tras un periodo que se alarga unos quince años, abandonan las tierras utilizadas

alternando con otras nuevas previamente trabajadas y preparadas por el

agricultor. En líneas generales, hasta entonces, estas tierras sólo habían sido

utilizadas por los ganaderos trashumantes debido a la escasa bondad estival

(único periodo en el que los aldeanos podían utilizar estos pastos), lo que no

permitía ningún aprovechamiento alternativo. Los aldeanos se limitaban a la

explotación ganadera de la rica dehesa que aún quedaba en la Campiñuela y,

tímidamente, se adentraban en la zona de monte adehesado y escasa pendiente más

inmediata a los ríos Rumblar y Grande en la que los restos de excelentes

zahurdas o terrizas nos muestran una floreciente explotación porcina (Marquigüelo

y Cabrera). Es a partir de este momento cuando, a lo largo del año, la cañada

local comienza a realizar movimientos trasterminantes, comenzando a aprovechar

durante el estío los rastrojos serranos. “Ordenamos que todos los rastrojos de

dichos ruedos de las sierra, y Campiñuela del termino de esta Villa án de ser de

Comun áprovechamiento para los ganados de los Vecinos de ella sin que en ello se

pueda poner ôbice ni embarazo alguno…” En poco tiempo, el bosque de jara se

recuperaba favoreciendo el reinicio del proceso, aunque ahora, en la primera

fase, sólo se podía obtener picón debido a la ausencia de arboleda. En todos los

casos, la presencia de la oveja permitía el abonado natural de las tierras y su

mejora productiva. IV.- LA TORRUCA, eje cultural del territorio Como hemos

podido ir apreciando, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, en el entorno

mariánico más cercano al núcleo urbano de la villa de Baños de la Encina se

desarrolla un conjunto de procesos de carácter económico que han condicionado

gran parte de los aspectos que constituyen este ámbito serrano. Bueno, pues

todos ellos se encuentran bajo el amparo de una pequeña construcción en piedra

seca y techumbre de monte:

Este proceso motivó el momento histórico en

que mayor poblamiento tuvo este territorio serrano; hoy, por el contrario, se

nos muestra como un desierto demográfico. El paisaje adehesado, posiblemente

desde la vertiente ambiental el mejor encuentro entre la naturaleza y el hombre,

es fruto de la ardua labor de las gentes de entonces. La serranía, un espacio

en el que la tónica general es la ausencia de patrimonio cultural (como así lo

demuestra la sierra alta), aparece dotada aquí de un conjunto de bienes con un

alto potencial patrimonial (torrucas, eras, hornos, molinos de agua, pilares y

abrevaderos, etc.). Desde la vertiente económica, se constituyó como uno de

los pilares que soportaron la bonanza económica de la villa en estos años,

favoreciendo el desarrollo arquitectónico de la misma (Conjunto Histórico

Artístico de Baños de la Encina). Por tanto, podemos hacer responsable a esta

construcción, a este modelo de hábitat, de la gestión de un sistema económico

complejo que favoreció, en líneas generales, uno de los periodos más benignos de

la historia de la villa de Baños de la Encina. BIBLIOGRAFÍA ARAQUE

JIMÉNEZ, EDUARDO y GALLEGO SIMÓN, VICENTE J.: Regulación ecológica en Sierra

Morena. Las ordenanzas municipales de Baños de la Encina y Villanueva de la

Reina. Segunda mitad del S. XVIII. Diputación Provincial de Jaén, Jaén, 1995.

CAMACHO SÁNCHEZ, Mª DOLORES y CAMACHO RODRÍGUEZ, JESÚS ANDRÉS: Sierra Morena

durante la época precolonial según el Catastro del Marqués de la Ensenada. La

Carolina, 1992. CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA. Baños de la Encina.

CONTRERAS CORTES, FRANCISCO et al. Hace cuatro mil años, … Vida y muerte en dos

poblados de la Alta Andalucía. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura.

Armilla, 1998. ESTEBAN CAVA, LUIS: La serranía alta de Cuenca. Evolución de los

usos del suelo y problemática socioterritorial. Univesidad Ménendez y Pelayo.

Tarancón, 1992. MENÉNDEZ MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA et al.r: El Camino de Andalucía.

Itinerarios históricos entre la Meseta y el Valle del Guadalquivir. Ministerio

de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente. Madrid, 1993. RAMOS VÁZQUEZ,

ISABEL: Memoria del Castillo de Baños de la Encina (S. XIII-XVII). Universidad

de Jaén. Jaén, 2003. VARIOS AUTORES: “Sierra Morena Oriental”. Cuadernos de

trashumancia, nº 7. ICONA. Madrid, 1993.

| |

|

Estructura circular,

cuyas medidas se corresponden con las siguientes: Aproximadamente cuatro metros

de diámetro interior (a los que hemos de sumar sesenta centímetros de grosor en

muros). Muro exterior que supera un metro y

veinte centímetros

Estructura circular,

cuyas medidas se corresponden con las siguientes: Aproximadamente cuatro metros

de diámetro interior (a los que hemos de sumar sesenta centímetros de grosor en

muros). Muro exterior que supera un metro y

veinte centímetros  arbustos o “monte”). Este hecho está motivado por la continuidad de uso que

hasta hace pocos años ha tenido, debido a la presencia de personas dedicadas a

la obtención de picón o cisco. Pese a su singularidad, está capacitada para

aportarnos suficiente información fidedigna sobre aspectos que podemos aventurar

en el resto pero que hoy han desaparecido, como es la composición de la

techumbre. El techo, cónico, se sustenta sobre vigas de encina hasta una altura

aproximada sobre el suelo de cuatro metros y medio en su parte central. Este

soporte, en realidad troncos de encina sin ningún tipo de trabajo de limpieza,

era encajado, por un extremo, en la parte superior del muro; los extremos

contrarios eran atados entre ellos mediante maromas sustentándose en el centro

de la torruca. Este esqueleto vegetal soportaba distinto monte, principalmente

ramas de “chaparro”, carrasca y lentisco que enmarañaban el hueco entre vigas.

Sobre esta cobertura se situaba otro monte más ligero, mezcla de jara pringosa y

retama. Era norma situar ésta última en la zona superior, presentando las largas

y finas hojas orientadas de arriba a bajo para facilitar el deslizamiento

externo de la lluvia. Este tipo de cubierta, aunque no presenta ningún tipo de

apertura para salida de humos (hogar o lumbre), permite sin embargo la

filtración de los mismos.

arbustos o “monte”). Este hecho está motivado por la continuidad de uso que

hasta hace pocos años ha tenido, debido a la presencia de personas dedicadas a

la obtención de picón o cisco. Pese a su singularidad, está capacitada para

aportarnos suficiente información fidedigna sobre aspectos que podemos aventurar

en el resto pero que hoy han desaparecido, como es la composición de la

techumbre. El techo, cónico, se sustenta sobre vigas de encina hasta una altura

aproximada sobre el suelo de cuatro metros y medio en su parte central. Este

soporte, en realidad troncos de encina sin ningún tipo de trabajo de limpieza,

era encajado, por un extremo, en la parte superior del muro; los extremos

contrarios eran atados entre ellos mediante maromas sustentándose en el centro

de la torruca. Este esqueleto vegetal soportaba distinto monte, principalmente

ramas de “chaparro”, carrasca y lentisco que enmarañaban el hueco entre vigas.

Sobre esta cobertura se situaba otro monte más ligero, mezcla de jara pringosa y

retama. Era norma situar ésta última en la zona superior, presentando las largas

y finas hojas orientadas de arriba a bajo para facilitar el deslizamiento

externo de la lluvia. Este tipo de cubierta, aunque no presenta ningún tipo de

apertura para salida de humos (hogar o lumbre), permite sin embargo la

filtración de los mismos.  Los interiores, muy

sencillos, tenían un suelo de tierra pisada o un humilde empedrado de pizarra

(algo por debajo del nivel externo del suelo buscando mayor frescor en verano).

A modo de alacenas, sólo muestra algunos pequeños huecos en el muro que,

adintelados mediante lajas de pizarra, funcionalmente eran utilizados para

depositar pequeños objetos (su tamaño es muy reducido) o para ubicar elementos

que facilitarán la iluminación nocturna (candil). Adosados a las paredes solían

situarse pequeños catres realizados con troncos de encina fijados a la pared,

haciendo la función de somier recias sogas de esparto. El colchón, de monte,

finalmente era tapado con mantas de lana. Funcionalmente, sirven de cama y silla

en torno al hogar.

Los interiores, muy

sencillos, tenían un suelo de tierra pisada o un humilde empedrado de pizarra

(algo por debajo del nivel externo del suelo buscando mayor frescor en verano).

A modo de alacenas, sólo muestra algunos pequeños huecos en el muro que,

adintelados mediante lajas de pizarra, funcionalmente eran utilizados para

depositar pequeños objetos (su tamaño es muy reducido) o para ubicar elementos

que facilitarán la iluminación nocturna (candil). Adosados a las paredes solían

situarse pequeños catres realizados con troncos de encina fijados a la pared,

haciendo la función de somier recias sogas de esparto. El colchón, de monte,

finalmente era tapado con mantas de lana. Funcionalmente, sirven de cama y silla

en torno al hogar.  En el centro

de la torruca, un círculo de piedras hace las funciones de hogar. La mayoría de

las veces se le suministraba carbón o ascuas de una lumbre que ardía en el

exterior, aunque en los días de mayor dureza, necesariamente, la lumbre se

encendía y mantenía en el interior. Sobre este hogar se situaba un omnipresente

caldero colgando de la unión central de las vigas de encina o de un trípode de

hierro hincado en el suelo (pastores trashumantes), que calentaba agua de manera

constante. En ciertos casos, hallamos en el interior, entre las rendijas

formadas por la unión de las irregulares piedras que forman el muro, una especie

de raro revoco –acordémonos que hablábamos de arquitectura en seco o a hueso-.

Consultadas varias de las “anfitrionas” (esposas de pastores casi en todos los

casos) que vivieron en los últimos años de ocupación de este hábitat, parece ser

que está hecho con barro mezclado con la ceniza de carburo (iluminación),

estando destinado funcionalmente a tapar los huecos interiores evitando que el

frío aire del invierno entrara entre las piedras (adelantamos que, orientadas en

cierto periodo de su uso funcional a utilizar los vientos –aventar en la era-,

provocaban unas duras condiciones de vida en las largas noches del invierno

pastoril).

En el centro

de la torruca, un círculo de piedras hace las funciones de hogar. La mayoría de

las veces se le suministraba carbón o ascuas de una lumbre que ardía en el

exterior, aunque en los días de mayor dureza, necesariamente, la lumbre se

encendía y mantenía en el interior. Sobre este hogar se situaba un omnipresente

caldero colgando de la unión central de las vigas de encina o de un trípode de

hierro hincado en el suelo (pastores trashumantes), que calentaba agua de manera

constante. En ciertos casos, hallamos en el interior, entre las rendijas

formadas por la unión de las irregulares piedras que forman el muro, una especie

de raro revoco –acordémonos que hablábamos de arquitectura en seco o a hueso-.

Consultadas varias de las “anfitrionas” (esposas de pastores casi en todos los

casos) que vivieron en los últimos años de ocupación de este hábitat, parece ser

que está hecho con barro mezclado con la ceniza de carburo (iluminación),

estando destinado funcionalmente a tapar los huecos interiores evitando que el

frío aire del invierno entrara entre las piedras (adelantamos que, orientadas en

cierto periodo de su uso funcional a utilizar los vientos –aventar en la era-,

provocaban unas duras condiciones de vida en las largas noches del invierno

pastoril). El

material que forma parte de los muros es piedra de carácter irregular o sillar

descompuesto, recogido directamente del entorno, aunque de distinta naturaleza

según ubicación geográfica y material geológico dominante: En el entorno más

cercano al macizo del Navamorquín domina el granito extraído del mismo (Retamón

o Doña Eva). Según nos alejamos de esta formación geológica, se va haciendo

omnipresente la pizarra (Guadarrama, Malhumo o Barranco Don Juan). En algunos

casos, muy excepcionales, aparecen cuarcita y arenisca (Garbancillares) pero

siempre asociada a uno u otro de los materiales pétreos mencionados con

anterioridad.

El

material que forma parte de los muros es piedra de carácter irregular o sillar

descompuesto, recogido directamente del entorno, aunque de distinta naturaleza

según ubicación geográfica y material geológico dominante: En el entorno más

cercano al macizo del Navamorquín domina el granito extraído del mismo (Retamón

o Doña Eva). Según nos alejamos de esta formación geológica, se va haciendo

omnipresente la pizarra (Guadarrama, Malhumo o Barranco Don Juan). En algunos

casos, muy excepcionales, aparecen cuarcita y arenisca (Garbancillares) pero

siempre asociada a uno u otro de los materiales pétreos mencionados con

anterioridad.